2025年春天,“具身智能”与“人形机器人”首次写入政府工作报告,标志着这些前沿科技正式进入国家战略视野。在这个智能技术从虚拟走向实体的关键转折点,理解这些概念的内涵与关联,不仅关乎技术认知,更影响着我们对未来人机共生时代的想象。

从“离身”到“具身”:智能的范式革命

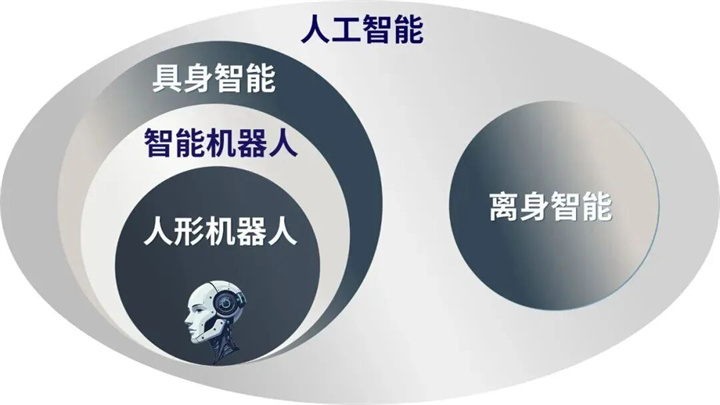

当ChatGPT在数字世界中展现惊人能力时,另一种人工智能分支——“具身智能”正在打破虚拟与现实的边界。中国人形机器人百人会副秘书长熊友军对此有个精妙比喻:“离身智能只是‘动嘴皮子’,具身智能需要在物理世界‘干活’,是个‘实干家’。”

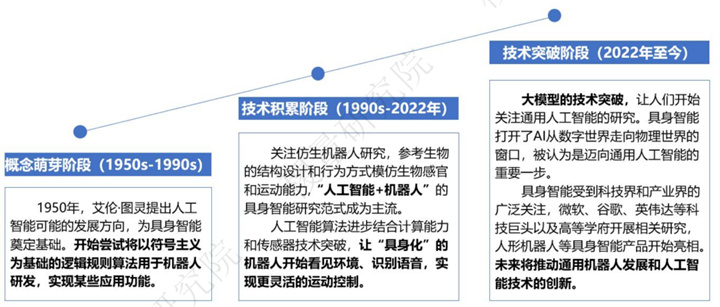

具身智能的本质,是让智能通过物理实体与环境交互,实现感知、认知、决策和行动的统一循环。根据中国计算机学会的定义,这是一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统,其核心在于智能体与环境的持续交互。这种交互不是简单的“执行指令”,而是通过反复试错、持续学习,在真实世界中积累对物理规律的深刻理解。

清华大学陈建宇教授从架构角度阐释:“具身智能可以拆分为通用本体和通用智能两个部分。”这个视角揭示了未来智能发展的模块化趋势——同一套智能系统,可以适配从机械臂到智能汽车的多种物理形态,实现智能的“即插即用”。

智能机器人:具身智能的实体化探索

在具身智能的理论框架下,智能机器人成为这一理念走向现实的重要载体。与传统的自动化设备相比,智能机器人的本质区别在于其与环境互动的能力。熊友军强调,智能机器人必须满足两个基本条件:拥有物理身体,并具备与物理世界感知、思考、交互和行动的能力。

这种区分具有重要实践意义。在工业现场,传统的机械臂可能只是重复执行预设动作,而真正的智能机器人能够感知工件位置的微小变化,自主调整抓取力度和轨迹。就像婴儿通过触摸、抓取、摔倒来认识世界一样,智能机器人也需要通过身体与环境的交互来发展出对物理规律的“常识理解”。

北航王田苗教授提出了更宏观的视角:“具身智能是一个机械载体,可以是人形、机械臂,也可以是轮式,或者是无人机、无人车。”这一观点打破了将具身智能局限于某一特定形态的认知,展现了技术路径的丰富多样性。

人形机器人:通往通用智能的必经之路

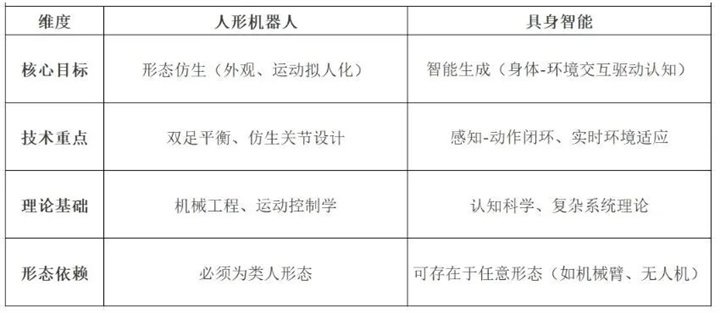

在众多形态中,人形机器人占据着特殊地位。国家地方共建人形机器人创新中心总经理许彬明确指出:“人形机器人是智能机器人的最高形态。”这种定位不仅源于技术复杂性,更因为人形设计在人类环境中的天然适配性——我们生活的世界本就是为人类身体设计的。

人形机器人与具身智能本质上是不同维度的概念。前者关注物理形态的仿生性,后者强调智能生成的交互性。两者在现代技术发展中形成了一种有趣的共生关系:人形机器人成为具身智能的理想试验平台,而具身智能为人形机器人提供超越“机器”身份的理论基础。

王田苗教授预计,未来十年人形机器人在整个智能机器人领域中的占比约为10%,在某些特殊领域可能达到20%。这个数据提醒我们,在关注人形机器人的同时,不应忽视其他形态智能机器人的发展潜力。毕竟,技术的价值在于解决实际问题,而非追求形态的完美。

跨越理论与现实的鸿沟

尽管前景令人振奋,但从概念到产业的路径仍然充满挑战。中国工程院院士张亚勤指出,人形机器人要达到成熟阶段可能需要5到10年时间。这种时间跨度反映了技术集成的复杂性。

于海斌院士的分析更为细致:“未来十年,具身智能的算法与训练平台将快速发展,而硬件受限于材料与工艺,进步速度相对缓慢。”这一判断为企业发展提供了重要启示:在当前阶段,优先布局软件生态和算法平台可能比盲目投入硬件研发更具战略价值。

当前的技术突破主要集中在多模态感知与决策能力提升。通过引入视觉-语言-动作模型等新型大模型,结合强化学习、模仿学习等先进控制方法,研究人员正致力于提升机器人在未知复杂环境中的适应能力。这就像为机器人装上了“数字小脑”,让它们能够更好地协调思维与行动。

产业化的重要考量

从实验室走向产业化,需要跨越效能、安全和成本三大关键门槛。王田苗教授强调,这三要素是衡量任何新技术能否进入产业应用的核心标准。特别是在人形机器人领域,由于系统复杂性极高,确保操作安全性和可靠性成为首要任务。

应用场景的拓展遵循着从特定领域到通用领域的路径。专家普遍认为,人形机器人将首先在工业制造、特种作业、危险环境处理等场景中找到立足点。在汽车工厂里完成螺丝拧紧、在化工厂中进行设备巡检、在灾难现场执行搜救任务——这些看似简单的工作,却是机器人技术走向成熟的重要阶梯。

投资界对这一赛道保持着谨慎乐观的态度。华东某早期科技投资机构合伙人指出:“行业正在经历估值比较高的泡沫期,但长期来看,机器人是一个非常长的赛道。”这种认识有助于市场形成理性预期,避免因短期炒作而损害长期发展。

迈向人机共生的未来

具身智能的发展不仅仅是一场技术变革,更是对人类智能本质的深入探索。当我们赋予智能体物理身体时,我们也在重新思考智能、身体与环境之间的关系。这种思考将深刻影响未来人机交互的方式和伦理框架。

从厨房里的智能机械手到工厂中的人形机器人,从物流仓库的移动底盘到户外巡检的无人机,具身智能正在以各种形态融入我们的生产和生活。这个过程需要技术突破、产业协同和社会接受的共同推进。

正如专家们所预期,未来十年将是具身智能及相关技术发展的关键时期。在这个过程中,保持技术探索的多样性,尊重产业发展的客观规律,建立合理的社会预期,将有助于我们更平稳地迎接智能体与人类共生的新时代。