在21世纪的科技浪潮中,人工智能(AI)凭借其卓越的数据处理能力与先进的学习算法,正日益深入各个科学领域,成为驱动科技发展的关键动能。科学仪器,作为科学研究中的“眼睛”与“手臂”,也在人工智能的加持下,经历着一场前所未有的深刻变革。

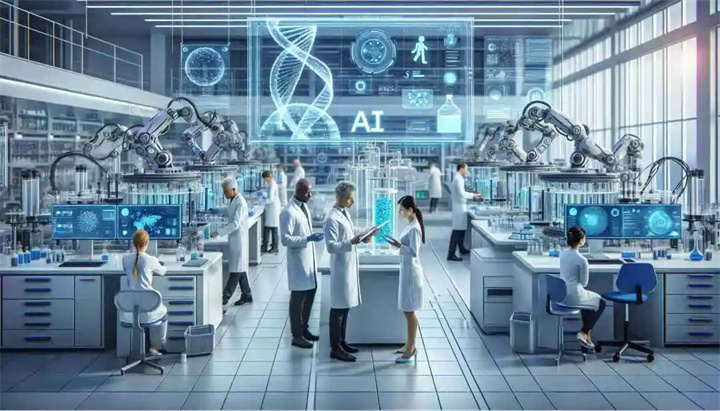

1、实验室架构的颠覆:从“人主导”到“人机共生”

未来实验室将不再是冰冷的设备集合体,而是由具身智能人形机器人、自主化科学仪器和人类科学家共同构成的协同网络。受人体手臂结构的启发,杨凯盛博士在2020于中国科学院宁波工业技术研究院发表的论文——《模块化绳索驱动仿生机器人臂刚度特性研究》中提出了一种仿生机器人臂,该机器人臂由三自由度肩关节、单自由度肘关节和三自由度腕关节依次串联而成,其中每一个关节模块都是一种绳索驱动并联机构,动平台和定平台之间通过被动关节相连,并采用轻质绳索代替刚性杆件传递驱动力,绳索的驱动单元都安装在机器人臂底座上。因此,模块化绳索驱动仿生机器人臂具有质量轻、转动惯量小、载重/自重比高、工作空间大、刚度可变、安全性高等特点,特别适合机器人与人协作的应用场景,具有重要的研究意义和应用价值。

人形机器人技术的引入,正推动实验室助手角色的范式转移。配备多模态感知系统的机器人,能够自主执行样品搬运、仪器校准及危险实验操作等任务。宇树科技G1机器人所展示的动态抓取与精细操作能力,即是有力证明;其在实验室场景优化后,有望在有毒化学品称量、放射性样本转移等高风险作业中替代人类。

另一方面,实验室基础设施的智能化是另一关键维度。通过为实验台、通风系统及数据采集设备嵌入AI模块,系统可实现环境参数的自主优化与动态调节,并借助物联网技术与人形机器人形成有机整体。例如,仪器数据的异常可触发系统自动调度机器人进行故障排查。

上述进展共同驱动了从业者职能的转变:实验员将从重复性劳动中解放,转而聚焦于实验设计的优化与跨学科协作。具体而言,化学家可致力于分子结构创新,而由机器人负责执行合成路径的自动化验证。

2. 科学仪器的“自主进化”:从工具到智能伙伴

传统科学仪器正演变为具备自主决策能力的“科研主体”,这一变革的核心在于AI大模型与具身智能的融合。

在仪器自主操作层面,扫描电镜、质谱仪等设备通过内置先进算法,可实时解析数据并自主调整参数。例如,多模式活体成像设备能根据识别的肿瘤微环境变化,自动切换荧光标记策略。

在系统协同层面,不同仪器通过分布式AI系统互联,形成“集群智能”。例如在药物研发中,系统可指挥质谱仪完成成分分析,同时调用AI模型预测分子活性,并自动生成实验报告。

这一变革也重新定义了仪器工程师的角色,他们正转向“AI训练师”,需要精通算法调优与多模态数据融合。例如,优化质谱仪参数不再依赖经验,而是通过强化学习模型动态匹配最佳条件。

3. 人机协作模式:从“指令执行”到“认知协同

人形机器人正从单纯的指令执行终端,演变为拥有“科研直觉”的智能合作伙伴。

在交互层面,科学家可通过语音或脑机接口直接下达“优化反应产率”等模糊指令;机器人能借助大语言模型精准解析意图,并自主调度实验室资源以完成任务。特斯拉Optimus的AI交互技术已展现出此类潜力。

在学习层面,机器人通过持续学习实验记录与学术文献,构建起专属的“科研记忆库”。例如在材料科学中,它可自动比对历史合成数据,为人类推荐那些可能被忽视的晶体结构组合。

这对科学家提出了新要求:他们需要掌握“人机协同思维”,将自身的创造性直觉与机器的强大计算力深度融合。例如,生物学家提出一个假设后,机器人可快速生成数千种基因编辑方案并模拟结果,科学家则从中筛选出最具突破性的研究方向。

4. 伦理与挑战:技术跃进背后的隐忧

随着实验室智能化的发展,数据安全与知识产权保护首当其冲。面对可能遭受恶意攻击或滥用的海量科研数据,建立基于区块链的加密技术与严格的数据权限分级系统变得至关重要。

其次是人类技能的“退化风险”。对自动化系统的过度依赖,可能导致年轻科学家丧失动手操作等基础实验能力。因此,未来的科学教育体系需强化“人机协作”课程,麻省理工学院开设的机器人辅助实验设计专业便是一个先行范例。

最后是伦理边界争议。倘若机器人自主取得重大科学突破(如发现新药配方),其成果归属权应如何界定?这已非单一机构所能解答,亟需国际科研共同体携手推动伦理框架的革新。

5. 未来图景:2035年的“超智能实验室”

全息交互与虚拟实验室将带来革命性体验:科学家可佩戴AR眼镜远程操控机器人,在虚拟空间中实时观察分子反应,甚至借助脑机接口直接“感受”实验过程。

仪器生态系统将具备自我进化能力:通过联邦学习技术,全球实验室的数据得以安全共享,使算法得以持续优化。例如,当某地的核磁共振仪发现一种新型扫描模式后,全球同类设备均可同步完成升级。

人形机器人将发展出独特的“科研人格”:高级机器人会具备特定领域专长(如“合成生物学专家”),它们能够与人类科学家平等地参与学术会议,甚至共同撰写研究论文。

结语

未来实验室的变革,远不止于技术层面的飞跃,更是人类认知边界的一次协同进化。当人形机器人担当起科研“第二大脑”的角色,科学家的创造力将由此突破传统局限,迈向前所未有的高度。然而,在此进程中,我们必须警惕技术的异化风险,始终确保“人机共生”的范式牢牢锚定在探索真理的终极目标上。正如乔红院士所强调:“人形机器人的核心价值并非替代人类,而在于扩展人类的能力。”唯有坚守这一原则,科学才能在智能时代真正跨越门槛,驶向那片更为浩瀚的星辰大海。